Artemisia Gentileschi, Judith égorgeant Holopherne, 1612-13, (Naples Capodimonte)

Dans un texte consacré à la Judith de Naples d’Artemisia Gentileschi, Roland Barthes soulignait la différence entre la façon dont peinture et littérature s’approprient un « sujet » préexistant : l’écrivain, notait-il, a la faculté de transformer l’histoire à son gré, alors que le peintre « ne peut prendre directement parti sur le sens de l’épisode […]. L’histoire ne peut être vraiment transformée, parce que la peinture […] ne peut représenter qu’un moment de l’anecdote. » Ainsi, en peinture, « le sens reste suspendu entre plusieurs possibles : on peut interpréter le moment à l’infini, mais aussi ne pas l’interpréter du tout : il est contradictoirement littéral et polysémique. » Barthes voyait dans ce qu’il appelait « le numen pictural»(« geste silencieux d’un dieu qui donne existence à un destin par une simple inflexion de sa volonté, sans même commenter ou expliciter ce destin. » p XV), «une sorte d’événement absolu, qui mate, en quelque sorte, l’interprétation. »

D’une certaine manière, l’œuvre picturale résiste donc au sens et impose sa logique propre au sujet littéraire qu’elle est censée représenter. Pourtant, Barthes reconnaissait dans la toile d’Artemisia « tous les traits figuratifs d’un roman », comme si cette œuvre, grâce à une exceptionnelle « énergie littéraire », transgressait les limites supposées de la peinture. Cela tient-il à la façon dont Artemisia a su individualiser ses figures (« le visage très personnalisé »d’« Holopherne […] cet individu ») au point qu’on les imagine poursuivant leur existence, inscrits qu’ils sont dans cette dimension en principe exclue de la peinture, la durée, un avant, un après. La servante qui seconde Judith, par exemple, a déjà fait ce geste d’auxiliaire de boucherie et le refera : « maintenir la bête, c’est pour elle un travail comme un autre ».

Il est vrai qu’ici nous n’avons pas affaire à une Judith résumée par son acte et désincarnée, à un symbole, une icône, mais à un personnage en relation avec d’autres personnages, voire, suggère Barthes, d’autres personnes comme le montre notamment la présence active de la servante. Y a-t-il pour autant dépassement des limites théoriques de la peinture ? L’iconographie « en acte » héritée du Caravage, un certain réalisme de la figuration (Artemisia ne concevait pas de peindre sans modèle vivant, même imparfait) ne traduisent-ils pas une volonté du peintre de proposer autre chose que les images au sens indécidable auxquelles la peinture semblait fatalement condamnée ? Et du coup aller plus loin et faire des tableaux qui induisent en aval une relecture de l’histoire, et instaurent à leur tour des sujets nouveaux ?

En même temps, le fait que le peintre soit contraint de choisir un seul moment du récit accentue encore la « dépendance » du pictural à l’égard du littéraire. Toute la peinture dite d’histoire est dans ce cas. Elle suppose connu le reste de la fable et propose en même temps de la relire autrement, à partir d’une version nouvelle d’un seul moment. Car montrer Judith exécutant Holopherne de ses propres mains, ce n’est pas seulement illustrer un moment (rarement retenu par les peintres avant le Caravage malgré son intensité dramatique), c’est inviter le spectateur, dans un contexte qui varie, à reconsidérer son aventure à partir de cet éclairage-là, bien différent de celui que donne un autre moment, celui du banquet ou celui de la fuite hors du camp.

L’« énergie littéraire » dont parle Barthes dans une formule quelque peu énigmatique n’est peut-être pas autre chose que cela : le fait pour la peinture de partager avec la littérature (et presque sur le même plan qu’elle, puisque la façon dont elle s’empare des histoires transforme ces histoires) quelque chose qui se déploie dans la durée, un sujet. C’est que la peinture ne peut guère fabriquer toute seule ses sujets. Il lui faut s’appuyer sur une matière extérieure à elle, si tant est qu’ici il y a un sens à parler d’extérieur et d’intérieur. Certes la peinture peut jouir simplement d’elle-même, de sa fonction mimétique poussée à l’extrême. Le paysage, la nature morte, le portrait, n’ont pas de sujet à proprement parler, sauf en cas d’allégorie. Cette peinture-là ne nous dit rien d’autre que : regardez mes pouvoirs.

Or de même que la description a été condamnée au nom de la spécificité de la littérature, de même le sujet en peinture a fini par être perçu comme contre nature et son élimination souhaitable au nom de la pureté.

Pourtant, la plupart des œuvres picturales retiennent d’abord l’attention par leur sujet, ne serait-ce que parce qu’il leur fournit un titre ; à tort ou à raison, c’est encore par leur sujet (ou même seulement leur titre) qu’elles nous restent en mémoire parce qu’à ces « sujets », à ces titres, correspondent des motifs que nous associons généralement à des récits, et réciproquement. Devant la Chute d’Icare de Breughel, nous sommes un moment déroutés ; ce laboureur du premier plan ne nous évoque nullement le fils de Dédale aux prises avec le soleil. Puis guidés par le titre, nous trouvons dans le tableau le minuscule motif d’Icare dans le ciel. Ce ne serait pas juste de n’y voir qu’un clin d’œil, un prétexte pour conférer à un paysage la profondeur d’un tableau d’histoire. Il y a là de la part du peintre la volonté de confronter l’aventure mythologique et la quotidienneté la plus prosaïque dans un tableau de l’expérience humaine à ses deux extrêmes, peut-être aussi de réintégrer le mythe dans la vie ordinaire.

Quand nous n’identifions pas les motifs ou les sujets, nous éprouvons le besoin d’être éclairés par le titre. Ne s’agit-il que d’« étiquettes »? On doit bien admettre que non, car le fait pour un tableau d’avoir un sujet crée une attente (comment ce peintre a-t-il « traité » le sujet), suscite des comparaisons, etc. De nombreuses anecdotes témoignent de l’importance du titre pour le peintre. On sait par exemple que Böcklin adopta pour L’Ile des Morts le titre que lui avait suggéré son marchand pour remplacer celui qu’il avait lui-même d’abord trouvé : Silence. Le 2e titre porte en lui un embryon d’histoire alors que le premier renvoyait plutôt à une expérience existentielle du peintre ou du spectateur. Si Böcklin préféra L’Ile des Morts, on peut penser que c’est pour de bonnes raisons. Qu’apporte ce titre ? D’abord, il a quelque chose à la fois de descriptif et d’explicatif. Ce que nous voyons évoque l’île et la mort mais les éléments iconiques sont dispersés. Le titre les fait tenir ensemble, en fait un noyau autour duquel on peut rêver. Silence au contraire à force d’aller au-delà de ce que figure la toile manque peut-être sa spécificité. Ce titre renvoie à cette capacité de la peinture à restituer une certaine qualité du silence, celle d’un univers où vie et mort sont en symbiose, articulées ensemble dans la métaphore de l’ensevelissement. Titre de peintre, titre sublime mais sans doute trop elliptique car il pourrait s’appliquer à beaucoup d’autres tableaux, à toute la peinture de Vermeer par exemple.

Cet exemple fait percevoir cette qualité du titre : à la fois inessentiel et indispensable, hétérogène et constitutif de la vision. Si je ne connais pas le titre d’un tableau, je cherche à lui en donner un ; j’ai besoin de connaître son titre pour pouvoir le regarder (et ensuite y repenser), pour qu’il cesse de m’être opaque.

On est, aujourd’hui, trop attaché à la picturalité de la peinture pour ne pas considérer avec méfiance ce référent textuel et pour ne pas craindre que, faisant écran à l’œuvre, il ne détourne le spectateur (et peut-être d’abord le peintre lui-même) sur quelque chose d’inessentiel, d’extérieur à la peinture « pure » ; le sujet, emprunté à la littérature, est ainsi perçu comme hétérogène, comme si son appropriation par la peinture ne l’avait pas transformé, n’en avait pas fait quelque chose de nouveau et d’abord de pictural.

En privilégiant le sujet, c’est-à-dire ce que des toiles partagent, on risque, il est vrai, d’être aveugle à la spécificité de la peinture, de ne voir celle-ci que par le petit bout – le bout littéraire – de la lorgnette, un peu comme celui qui n’envisagerait un roman que du point de vue de ce qui peut se résumer. Aurait-on pour autant raison de négliger cette dimension des œuvres plastiques, toujours présente qu’on le veuille ou non, en amont (à travers la source «littéraire») ou en aval (par le titre, même issu après-coup de l’œuvre) ? Comment croire ce autour de quoi s’organisent tous les paramètres de l’œuvre n’est qu’accidentel, que peindre n’est pas, après tout, donner corps, présence à ce qui peut se dire (certes autrement) avec des mots ?

L’usage d’ailleurs du terme « sujet » est source de confusion ; ce mot désigne-t-il la même chose s’agissant de peinture et de littérature? Le sujet n’est certainement pas quelque chose que le peintre trouve tout fait au répertoire. Ce qui se présente comme une simple « illustration » d’un sujet préexistant, transposition d’un domaine artistique dans un autre, est chaque fois invention. On peut peindre pour la millième fois « la Fuite en Egypte » et il vrai que certains motifs sont attendus par le spectateur en relation avec un tel sujet : la Vierge et Jésus, Joseph, l’âne, un quelconque paysage exotique. Mais les possibilités d’agencement et de traitement de ces éléments sont infinies. La texture d’une étoffe, le modèle d’un visage, la couleur d’un ciel joueront leur rôle encore., s encore entré dans le pictural. Bien sûr, les écrivains peuvent penser – ils ne se sont pas privés de le faire, de Lucien à Diderot – qu’il n’y a qu’un pas du texte à l’image, surtout si celui-là est déjà conçu comme ekphrasis du tableau à faire ; mais ce n’est qu’en devenant tableau, que ce qui était histoire ou description ou scène est devenu sujet-de-tableau . Il ne suffit pas, soit dit en passant, qu’un tableau quelconque ait été fait d’après un texte pour que le sujet existe comme sujet pictural; il faut généralement qu’ait été produite une œuvre forte pour cela. On a souvent le sentiment, alors, qu’un sujet entre dans l’histoire de l’art même si ce n’est pas tout à fait exact. C’est ce qui est arrivé dans le cas de la Judith « Coppi » du Caravage. Avant lui d’autres décapitations d’Holopherne avaient été peintes mais cela n ‘avait pas suffi à faire de « la décapitation d’Holopherne » un sujet pour les peintres. Ces décapitations représentées souvent dans le cadre de storie n’ont pas modifié la vision de Judith avant que la Caravage ne recoure à cette iconographie. Avec lui, le sujet entre dans la peinture et devient pour les artistes postérieurs une possible traduction d’après le texte « original » assortie d’un langage pictural nouveau.

Les choses sont donc un peu différentes une fois que le sujet a été inscrit au répertoire par des peintres, ce qui est le cas le plus courant. A ce moment-là, l’art d’un peintre, dans sa singularité, s’enlève alors sur un fond commun : l’originalité d’un Caravage réside d’abord dans sa façon dont il a regardé les traductions existantes et décidé de retraduire autrement, d’où l’émergence grâce à lui de nouveaux sujets.

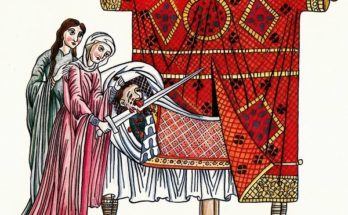

Mledolla dit Lo Schiavone, Judith tuant Holopherne

Mledolla dit Lo Schiavone, Judith tuant Holopherne

Milan, Castello Sforzesco

Une iconographie pré-caravagesque (milieu du XVIe siècle) de Judith « en action ».

Bonjour, je dois faire un travail sur le mythe de Judith décapitant Holopherne. Je n’arrive pas à trouver l’article de Roland Barthes ‘Deux femmes’ dont vous parlez. Pourriez-vous m’aider à le trouver ?

Merci d’avance.

Bien à vous.

Sauf erreur de ma part, c’est le texte écrit en préface de « Actes d’un procès pour viol en 1612 : Suivi des lettres de Artemisia Gentileschi », paru aux Editions des femmes en 1984.