L’ekphrasis ne se pratique plus guère, tant cet exercice, réservé aux tableaux à sujet littéraire, paraît inapplicable à la peinture des XXe et XXIe siècles, qui a bruyamment rompu avec son ancienne « soeur », la poésie. L’exercice se veut bien plus, en effet, qu’une description extérieure, factuelle, à la Robbe-Grillet, que rendrait possible la seule dimension figurative d’un tableau. Il vise à en révéler la fiction sous-jacente. S’agissant de Bacon, réputé hostile à « l’illustration » et à la « narration », ce que toute la critique répète inlassablement depuis la parution des Entretiens avec David Sylvester, l’entreprise peut semble quelque peu hasardeuse. Mais si l’on se décide enfin à regarder les tableaux un à un, « individuellement » (comme le suggère Martin Harrison, auteur du Catalogue Raisonné récemment paru), la vanité de ces « vérités » rebattues saute aux yeux. Ce journal pictural d’une richesse infinie que se révèle être l’oeuvre de Bacon les excède largement. On est constamment incité à approfondir l’enquête, chaque motif appelle une élucidation. Et la relecture des Tragiques grecs et de Shakespeare, de poètes comme Yeats, Eliot, Garcia-Lorca confirme la présence d’un riche substrat littéraire. L’émotion, à un moment donné, a bien transité par des mots. Il faut donc tenter une traduction. J’ai entrepris de vérifier cette intuition en cédant à l’envie de décrire et d’interpréter une centaine de toiles, l’une après l’autre, chronologiquement, ce que je fais depuis quelques mois.

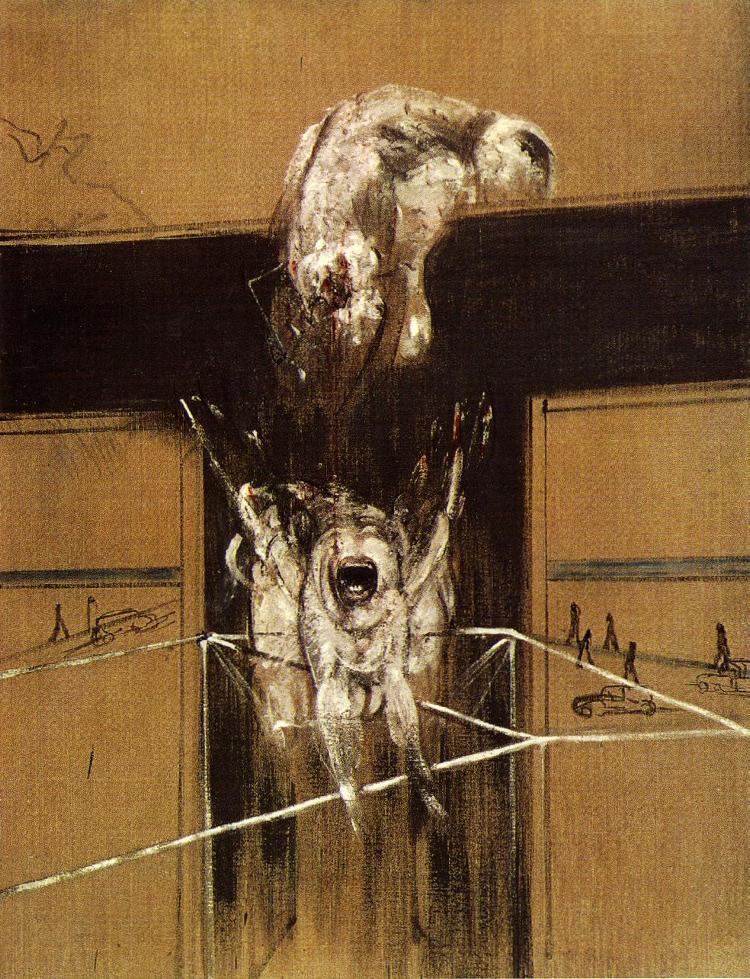

Voici un premier échantillon de ce travail. Il concerne un important tableau de 1950 : Fragment d’une Crucifixion, 140 x 108,5 cm, Van Abbemuseum, Eindhoven.

Le titre du triptyque « inaugural » de 44 désignait des « personnages au pied d’une Crucifixion ». Ici la représentation s’annonce encore partielle. La croix, déjà, sur laquelle un être indéfinissable semble cloué, est en forme de T ou de tau grec (crux dite summissa ou croix de saint-Antoine [1]), selon un modèle qui n’est pas de l’invention de Bacon, puisqu’on le trouve dans la peinture ancienne et même encore chez les Espagnols comme Velasquez ou Zurbaràn, la tête du Christ dépassant seule de la barre horizontale. Sur celle-ci, Bacon a installé un énorme chien, visiblement à l’affût, avatar possible de la « Chienne » antique, c’est-à-dire du Sphinx : « toute la viande hurle, sous le regard d’un esprit-chien qui se penche en haut de la croix », écrit Deleuze (Logique de la sensation, p 31). Dans Oedipe roi, Oedipe questionne ainsi Tirésias : « Pourquoi, lorsque la Chienne chantait ici ses vers, n’as-tu pas dit à ces gens le mot qui les aurait délivrés? » Le corps de l’animal baconien évoque précisément d’antiques représentations du monstre qui terrorisait Thèbes, l’empâtement de peinture blanche sur fond sombre conférant de plus à l’animal quelque chose de sculptural. En revanche, la gueule est un magma dont n’émergent qu’un gros œil de cétacé mort et quelques dents pointues entre lesquelles l’animal tient quelque chose de sanguinolent, peut-être arraché à sa victime. L’ensemble du dispositif rappelle celui du supplice de Prométhée où un vautour est perché en hauteur de la même façon. On retrouvera ce volatile dans les Crucifixions de 62 et 65 avant que Bacon ne « traite » le sujet dans les années 80. La souffrance est souvent présente dans la peinture de Bacon mais rarement de façon aussi poignante. Cela tient sans doute à cette « armature » de la Crucifixion jugée sans égale pour « opérer à toutes sortes de niveaux sensibles », comme Bacon l’a expliqué à David Sylvester: « Je n’ai pas trouvé jusqu’à présent un sujet qui m’ait autant aidé à embrasser certains domaines du sentiment et du comportement humain » [2].

La créature est exsangue. Ses « membres » supérieurs sont étendus de part et d’autre comme dans une Crucifixion et les pattes arrière pendent. Malgré ce qu’annonce le titre, elle n’est pas vraiment crucifiée, plutôt prise au piège. Les touches juxtaposées de peinture blanche miment d’ailleurs un battement d’ailes. Au milieu du corps, s’ouvre une bouche humaine, identique à celle du pape de Tête VI. A la place des yeux, deux bourrelets cicatriciels. Le parallélépipède blanc incomplet qui s’encastre dans la barre verticale du T révèle que celle-ci n’est qu’une fente entre les larges battants d’une porte qui ont dû se refermer sur la créature, l’empêchant de s’échapper. Ces deux grands rectangles, délimités par des tracés directement effectués sur les zones de toile laissées nues par Bacon, ne sont pas sans évoquer les panneaux latéraux d’un triptyque. Des silhouettes d’hommes sont esquissées, vus de loin, marchant dans une rue où circulent des voitures. Une ligne bleue à l’horizon figure la mer, destination de vacances, peut-être la Côte d’azur, où séjourne fréquemment Bacon. Grâce à la conservation des documents de l’atelier, on connaît l’origine de ces figures schématiques. Représentations saisissantes de ce que l’on pourrait appeler l’homme de la fourmilière, elles ont été trouvées dans une photographie au téléobjectif de Viktor Bulla montrant le massacre des manifestants de juillet 1917 sur la Perspective Nevski, cliché qui a servi pour la reconstitution de cette scène par Eisenstein dans Octobre (cf. catalogue de l’exposition du Centenaire à la Tate, p. 60-61). Le peintre n’a donc pas procédé ici comme il l’a fait avec la vieille femme empruntée à un photogramme de Potemkine dont certains motifs (la bouche béante, les lunettes cassées) transmettaient l’angoisse mortelle présente dans une séquence, celle de l’escalier d’Odessa, qui est comme un moderne «Massacre des Innocents ».

Cependant, même si le contexte d’origine est sans rapport cette fois avec ce qu’en tire Bacon, il est évident que les silhouettes de Fragment d’une Crucifixion tiennent cette fois encore leur caractère poignant de leur origine photographique ; elles ont bien été là et pourtant, privées de ce qui fait l’humanité : un regard, un cri, un visage, elles ont l’étrangeté de créatures fantastiques. A travers elles, l’abjection à l’état pur, indicible, a été saisi. D’après John Russell, Bacon voyait « une parenté entre cette population frappée de panique et les distorsions des peintures rupestres » (Catalogue de la Tate, p. 61) et s’émerveillait que « pas une de ces centaines de personnes ne ressemble, même de loin, à une silhouette conventionnelle ; chacune d’entre elle, saisie dans un mouvement violent (violent motion) est étrangère et semble au premier regard moins intelligible que ce que l’on pourrait imaginer » (Cat, ibid.). Ainsi, loin d’être une solution de facilité, la photographie propose à Bacon des formes qui, tout en étant incontestablement issues de la réalité, semblent ne pas avoir de contrepartie dans la nature. C’est ainsi que se manifeste ce que Bacon appellera vingt ans plus tard, dans un entretien avec Marguerite Duras, « l’imagination technique », en opposition à l’ « imagination imaginaire ».

Fragment d’une crucifixion est rendu plus intense par le contraste entre les deux figures principales dotées d’un modelé soigné (surtout le chien) et les personnages rudimentaires tracés au fusain sur la toile brute, que la scène tragique laisse indifférents et qui vaquent à leurs occupations ordinaires. On retrouvera ce décalage, mutatis mutandis, trente-trois ans plus tard, dans Statue et personnages dans une rue. Une structure géométrique blanche introduit un plan perpendiculaire à celui où évoluent les passants. Bacon pourrait l’avoir placé là pour suggérer au spectateur d’expérimenter par une sorte d’anamorphose le point de vue de ceux qui, englués dans leur routine, ne discernent plus l’essentiel. Le parallélépipède déformé presse le spectateur de changer de place, de chercher le bon angle. L’anamorphose, à la façon de celle des Ambassadeurs d’Holbein, invite le spectateur à se placer à droite, à faire face aux portes où est prise la créature affolée, comme aspirée sous la surface où évoluent tranquillement les petits personnages. Bacon a expliqué son choix de peindre sur l’envers non préparé de la toile, qui en absorbant la peinture, lui procure l’effet recherché. Mais tant de toile est laissée brute ici que tout se passe comme si on était projeté derrière un tableau qu’il n’est permis de voir que si l’on accepte de franchir les portes sur le point de se refermer. C’est à ma connaissance la première occurrence de ce motif de la porte, appelé à jouer un rôle de plus en plus important dans la peinture de Bacon.

[1] Initiale de theos ou encore Tav, dernière lettre de l’alphabet hébreu.

[2] Entretiens avec David Sylvester, p. 51.