Parler d’art intempestif suppose de prendre en compte ce que serait pour nous aujourd’hui un art non intempestif : inscrit dans l’horizon d’attente du présent, donc entrant dans les catégories de ce que l’on a pris l’habitude d’appeler globalement la modernité. Question évidemment piégée puisque notre vision de l’art comme essentiellement résistant, novateur, en rupture sacrifie à un stéréotype historiquement daté tendant à faire oublier que, dans le passé, le plus original des artistes s’inscrivait dans une tradition. Si bien que nous nous trouvons devant une aporie de même nature que cette « tradition du nouveau » dont a parlé Harold Rosenberg [1], l’injonction, réputée intempestive, de rompre (avec quoi désormais ?) s’avérant rien moins qu’intempestive.

J’ai fait appel à Francis Bacon d’abord parce que ce peintre, de façon tout à fait consciente, est, au premier sens du terme, intempestif ; par son refus maintes fois formulé d’une histoire de l’art orientée, « progressiste », il se place résolument, de façon quasi militante, à contresens plutôt qu’en marge des pratiques hégémoniques de son époque et de ses prescriptions (non figuration, non narration, non forme, etc.). Mais quand Bacon regrette que l’artiste d’aujourd’hui soit « outside a tradition » [2], ce n’est pas, comme on pourrait le croire, par nostalgie : son œuvre est moderne en ce qu’elle n’est intelligible que par référence à du déjà-là : non le « cliché » encombrant la toile dont parle Deleuze [3] mais un classicisme qui, loin de n’être qu’un dépôt fossilisé à jeter au feu pour « avancer », ressurgit de façon imprévue, colorant diversement les productions nouvelles, « modernes » chaque fois différemment. Cette modernité-là, qui est aussi celle de Yeats et d’Eliot, implique à la fois un rapport au passé et d’avoir compris que « le passé n’est pas passé » (Faulkner), qu’il fait partie de notre présent [4].

Cette idée était présente dans la fameuse définition baudelairienne de la modernité, souvent citée, presque toujours tronquée : « la modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable » écrivait le poète dans Le peintre de la vie moderne. Deux moitiés, dont la première ne périme ni n’annule la seconde mais en rebrasse, en transforme les éléments au sein même de l’œuvre, apportant à des questions séculaires (composition, perspective, rapport aux modèles ou à la nature, primat du dessin ou du coloris) des réponses parfois déroutantes et pourtant aptes à modifier de façon irréversible la vision du public.

Or à l’époque de Bacon, c’est-à-dire l’après-guerre, où l’antonyme de « moderne » n’est plus « classique » mais « dépassé », « rétrograde », voire « réactionnaire », cette « double appartenance » de l’art [5] semble impossible. Comme le déplore Leiris dans son Journal, on a pris l’habitude d’évaluer les artistes « selon la place plus ou moins avancée qu’ils occupent dans l’évolution de l’art » [6]. La notion même de modernité s’étant – à force de généralité – vidée de son sens, seules subsistent deux options : soit être « contemporain », suivre perpétuellement le courant, soit, en vrai moderne, « jeter sur le tapis cette carte majeure : nos rapports avec le réel, notre façon d’appréhender le monde » (Leiris [7]), c’est-à-dire renouer un fil rompu depuis longtemps. S’appuyant sur ceux qu’il a désignés comme « intempestifs » : « Giacometti, Balthus, Bacon » et même Picasso dont certains tableaux « presque naturalistes », relèvent d’une « peinture qui se veut peinture », n’a pas « divorcé avec la tradition » et use de moyens « classiques » pour « exprimer » quelque chose [8], Leiris, dans les différents textes qu’il a consacrés à la peinture, a défini les conditions de la refondation d’une autre modernité. On peut les résumer ainsi :

- L’abandon du privilège absolu accordé à l’innovation formelle, que Leiris appelle le « préjugé quant aux moyens de dire » [9]. Ce qui lui plaît dans les tableaux non cubistes de Picasso : l’idée que « tous les moyens sont bons y compris les plus ordinaires. Ce qui émeut alors, dit-il, c’est le rejet à tout le moins apparent de toute recherche « esthétique » – les distances prises, en somme, avec les préoccupations d’ordre formel. »

- L’affirmation du caractère transhistorique et donc anachronique de l’art, à contre-courant de l’amnésie qui enferme l’artiste dans son temps et voudrait « éliminer [des] œuvres tout élément »anachronique »» (Duchamp cité par Leiris [10]). Leiris rejoint en cela Genet ironisant sur ses contemporains qui prétendent travailler pour les « générations enfants », dépourvues de mémoire [11].

- La remise à l’ordre du jour du réalisme, majoritairement discrédité comme reflet passif, décalque du réel. Leiris appelle réalisme une figuration subjective, créatrice, qui, dit-il, traduit la relation avec « le motif positif ou l’image mentale […] d’où part l’auteur »[12]. Figurer le monde, insiste Leiris, n’est pas « chosifie[r] ce que de nos jours on appellerait le référent » [13]. La notion de réalisme est tout à fait centrale non seulement pour lui mais pour tous ceux qui, comme Bonnefoy, demandent à l’art de ne pas se détourner du monde. « Ce qu’il faut, dit Leiris, en cela baudelairien, ce n’est pas une fuite devant le réel ou encore un tri qui n’en retiendrait que les beaux éléments (en somme les beautés toutes faites) mais une reprise qui, sans s’écarter de lui, donne au réel une beauté. » [14]

- Enfin la présence d’ « un arrière-plan littéraire, à tout le moins imaginaire…» (Leiris) : « derrière sous-bois et forêt, il y a les contes de fées […] et les romans de la Table Ronde ; derrière le ruisseau, il y a le mystère des herbes aquatiques et du fond bourbeux et caillouteux, peut-être aussi la légende d’Ophélie » [15].

Ces conditions, la dernière en particulier, après un siècle de préjugé anti-littéraire »[16], Bacon a tenté, à sa façon souvent douloureuse et contradictoire, de les remplir. Refusant d’appartenir à quelque école que ce soit [17], ne manquant pas une occasion de tourner en dérision les pratiques contemporaines, il se distingue dès ses premières toiles d’autres « marginaux » figuratifs (notamment anglais) en ce que justement il ne se contente pas de l’être. Pris entre le souci extrême de la ressemblance et la défiance à l’égard des procédures mimétiques habituelles, il a conçu son travail comme une « négociation » serrée avec une « littéralité » devenue pour diverses raisons presque inaccessible. Pour Bacon, dont la peinture définit un espace à part marqué par un double rapport – réinventé – à la nature et à la fable, la question de la représentation, restitution de ce qu’il appelle le « fait », ne s’esquive pas. C’est même la seule question qui se pose aux artistes de son temps. Le « fait » est l’enveloppe extérieure des êtres ou des choses, cette « apparence » qui, insiste Bacon, « doit être rendue »[18]. Il est aussi leur vérité, leur essence. Bacon a cherché toute sa vie des dispositifs capables de rendre réelles les images qui le hantent, il leur a (c’est son expression) « tendu des pièges » : « Les choses, a-t-il expliqué à Michael Peppiatt, ne provoquent pas de choc si elles n’ont pas été mises en forme de façon mémorable. Sinon ce n’est que du sang éclaboussant un mur »[19].

Les motifs visuels tirés de certaines photographies (entre autres celles de Muybridge, photographe du corps humain en mouvement), les « sujets » empruntés à des tableaux religieux et mythologiques ou à des poèmes et des pièces de théâtre sont chargée d’affects et donc vecteurs d’émotion. L’ensemble constitue pour le peintre une « banque » d’images qui se « coagulent » avec des circonstances intimes pour donner naissance aux œuvres complexes que nous connaissons. Bacon n’a pas caché ces emprunts mais les étiquettes qui s’attachent à son art (« ni illustratif, ni narratif », « immédiat », etc.) ont découragé de chercher dans les sources avouées par le peintre autre chose qu’une vague atmosphère (« It’s the whole atmosphere of it that affects one » explique Bacon à David Sylvester [20]). Or la présence des poètes (Eschyle, Sophocle, Yeats, Eliot mais aussi Shakespeare ou Garcia-Lorca) est chez Bacon très insistante ; elle est fondamentale et lui dicte motifs et situations. De la même façon qu’il dit avoir « manipul[é] les corps de Muybridge en leur donnant la forme de corps qu'[il avait] connus », c’est sur un théâtre imaginé par des poètes, peuplé de leurs personnages, qu’il a placé les icônes issues de ce laboratoire qu’était pour lui le portrait (celles de Georges Dyer, d’Isabel Rawsthorne, d’Henrietta Moraes, etc.), élevant la scène de genre et même l’anecdote vécue au rang de peinture d’histoire.

ESCHYLE ET ELIOT

Il ne saurait être question ici d’étudier de façon exhaustive cet aspect essentiellement intempestif de l’œuvre de Bacon. Je me contenterai de quelques exemples – motifs et personnages – tirés d’une de ses principales sources : la poésie et le théâtre de T.-S. Eliot, eux-mêmes nourris du souvenir d’Eschyle et de Sophocle. « Sweeney », « l’homme au rasoir » est, sous les traits de son amant George Dyer, l’une des créatures que Bacon leur a empruntées. Dans plusieurs toiles, notamment Three Studies of a Male Back de 1970 (fig. 1), Dyer / Sweeney un rasoir à la main, est assis dans un fauteuil de coiffeur.

Kunsthaus Zürich, (fig. 1)

Popularisé depuis par le film de Tim Burton (Sweeney Todd), ce personnage légendaire de barbier assassin et cannibale revient comme un leitmotiv dans plusieurs œuvres d’Eliot : Sweeney Erect (1920), Sweeney Among the Nightingales (1920), la 3e section de The Waste Land (1922) et Sweeney agonistes, poème dramatique inachevé auquel un célèbre triptyque de 1967 doit son titre et qui s’ouvre sur une citation des Choéphores : « Vous ne les voyez pas, vous, dit Oreste au Coryphée, mais moi, je les vois. Elles me pourchassent, je ne puis plus rester. » Ce sont les paroles d’Oreste, lorsque après le matricide, il découvre les Erinyes. La présence dans plusieurs tableaux de cette furie antique, que Bacon « profil[e] pour la plongée et le rapt » (selon la belle formule de Jacques Dupin [21]) s’explique par une familiarité avec Eschyle et Eliot qui n’a rien de livresque mais procède d’une affinité profonde. Seated Figure (fig. 2), par exemple, se souvient du début de The Family Reunion, pièce d’Eliot dont le héros, nouvel Oreste revenu de voyage, voit apparaître des Erinnyes par la fenêtre du château familial.

coll. Gilbert de Botton ( fig. 2)

Au début de Sweeney Erect, évoquant l’antique Ariane errant sur les rives de Naxos, le poète passe commande d’un tableau à caractère mythologique :

Paint me a cavernous waste shore

Cast in the unstilled Cyclades

Paint me the bold anfractuous rocks

Faced by the snarled and yelping seas

mais deux strophes plus loin, le spectacle s’est réduit aux dimensions d’une chambre que l’on devine sordide, décor véritablement baconien où une silhouette semblable à celle d’un orang-outang (« Apeneck Sweeney » : on ne compte pas les silhouettes simiesques chez Bacon) s’extirpe de « draps fumants », tandis qu’un être au statut incertain (« the epileptic on the bed ») s’agite sur le lit défait. Lecteur d’Eliot, Bacon a pris acte du rétrécissement auquel est soumis l’univers de l’artiste moderne, geste éminemment intempestif. L’antique tragédie se joue désormais dans une sorte de cage entre des êtres presque privés d’humanité, figures informes étalées sur des draps parfois sanglants (fig. 3).

R. Guggenheim Museum, New York (fig.3)

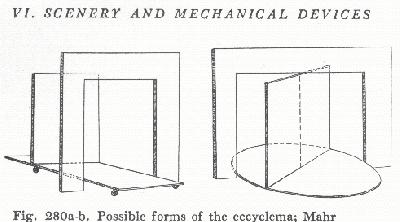

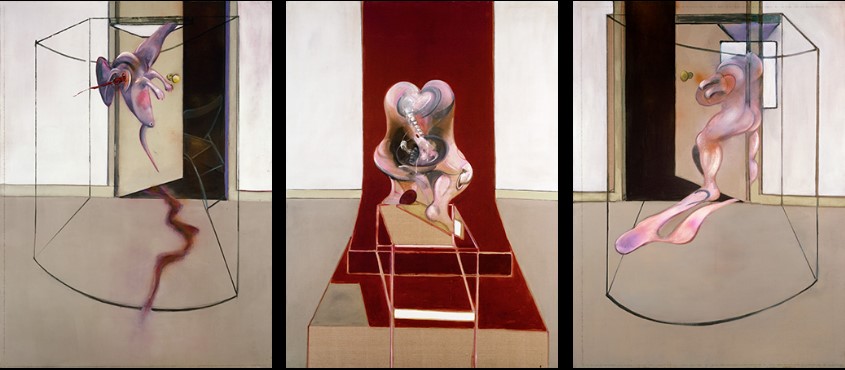

Dans Sweeney Among the Nightingales, Eliot a placé en épigraphe le cri d’agonie du fils d’Atrée assassiné à son retour de Troie : « Hélas un coup mortel a pénétré ma chair » (Agamemnon). La dernière strophe fait entendre le hurlement du roi à l’extérieur, « among the nightingales »[23]. Le barbier Sweeney, l’homme au rasoir, joue le rôle du tueur et s’identifie d’autant plus aisément à Egisthe que ce dernier, à cause du festin d’Atrée, renvoie au thème du cannibalisme. Dans le deuxième fragment de Sweeney Agonistes, Sweney propose à une jeune femme de l’emmener dans une « île cannibale »[24]. Une atmosphère de terreur et de cauchemar s’installe aussitôt dans la pièce, avec l’allusion à un cadavre dissous dans une baignoire, ce qui convoque de nouveau le souvenir d’Eschyle. Sans illustrer à proprement parler le poème d’Eliot, ou sa « source » antique, le panneau central du triptyque Sweeney Agonistes (fig. 4) montre, dans une pièce donnant sur la mer, les traces sanglantes d’un assassinat. Les bagages abandonnés suggèrent un retour de voyage : on repense à Agamemnon revenu à Mycènes pour s’y faire égorger après une désastreuse traversée. La coïncidence entre l’histoire de Sweeney et le premier volet de L’Orestie se développe dans les panneaux latéraux : des corps enchevêtrés y reposent sur une estrade insérée dans une sorte de cube, qui évoque fortement l’eccyclème antique (fig. 5). Clytemnestre dans Agamemnon et Oreste dans Les Choéphores utilisent ce dispositif pour exposer à la vue du public les cadavres de leurs victimes, enlacés par leurs soins dans une étreinte obscène. C’est aussi une moderne « scène de crime » : un personnage masculin au téléphone, un de ces témoins ou spectateurs (« attendants ») chers à Bacon, est visible à droite dans le miroir. Le souvenir d’Eschyle et d’Eliot est encore présent dans le motif de la porte, essentiel chez Bacon et dont le traitement est tout à fait caractéristique de la façon dont il travaille : à la fois abstraite et figurée avec minutie, en perspective, sans oublier baguettes, poignées et interrupteurs modernes.

LES PORTES DE L’ENFER

Derrières ces portes familières, en effet, se profilent celles du palais des Atrides à Mycènes, « qui sent le meurtre et le sang répandu » ; et les voilà chargées de toute l’angoisse venue du mythe. Dans Agamemnon, Cassandre, évoquant l’atroce festin offert à Thyeste par son frère, qualifie d’« abattoir humain au sol trempé de sang » le lieu où elle vient d’être amenée, ce qui explique le surgissement du moderne Sweeney dans l’univers d’Eliot d’abord puis dans celui de Bacon. Au moment où le vainqueur de Troie s’avance vers l’entrée, la prophétesse s’écrie : « Je salue dans ces portes les portes de l’Enfer ».

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, Washington (Fig.4)

Chez Bacon aussi, les portes matérialisent la séparation entre les vivants et les morts. On ne les franchit pas, et même on ne s’en approche pas sans risque. Le peintre inscrit ainsi dans l’espace même de ses tableaux le néant qui menace la figure.

Dans le Triptych may-june 1973 (fig. 7), les trois moments de l’agonie de George Dyer tels que Bacon les a reconstitués se découpent dans le cadre d’une porte impitoyablement béante. Deux sinistres portes encore dans le Triptych inspired by Oresteia of Aeshylus (fig.8) où Bacon reprend le motif de l’Erinnye.

Musée Astrup Fearnley, Oslo (Fig.8)

Sur les panneaux latéraux, une porte entrouverte, comme bloquée dans cette position par la structure emboîtée à l’intérieur. A gauche, une coulée de sang. L’Érinye est là, attirée par l’odeur de mort. A droite, elle semble s’être emparée d’un corps (Agamemnon?) qu’elle fait littéralement passer au travers de la porte : happé vers le centre du triptyque, il y réapparaît cassé en deux, la colonne vertébrale à nu exposée verticalement à la façon d’une carcasse dans un abattoir mais le dispositif ostentatoire évoque une salle de trône. Le tapis rouge est peut-être encore un souvenir des étoffes que la Clytemnestre d’Eschyle fit disposer sous les pieds de son époux juste avant de l’assassiner. Ici, l’Erinye a été la plus forte : il ne reste pas grand-chose du personnage une fois qu’elle lui a fait franchir la porte fatidique.

La Figure résiste pourtant comme semblent le montrer des tableaux de la même époque où elle tente, avec plus ou moins de succès, d’échapper à son destin. Déjà le Triptych August 1972 sans éluder les menaçants rectangles noirs ménageait une issue possible pour la figure. Dans Oedipe et le Sphinx (1983), l’Érinye semble frappée à mort cependant qu’Oedipe survivant panse son pied blessé. Une étude de 1986 pour un portrait de John Edwards (fig. 9) reprend le rectangle noir compact sur fond de mur gris verdâtre. C’est bien une porte, avec interrupteur et baguette électrique. Le visage très ressemblant du modèle se détourne de cette ouverture menaçante alors que son corps se désagrège et que la matière dont il est constitué se met à couler, une jambe et un pied ayant déjà disparu. Mais l’ombre au coloris intense fait contrepoids et maintient tant bien que mal le personnage dans l’espace de la représentation.

coll. part. (Fig 9)

huile, pastel liquide et peinture aérosol sur toile, 197x147cm,

coll. part. (Fig. 10)

Study for the Human Body de 1987 (fig. 10) retravaille à peu près les mêmes éléments en les simplifiant. Au sol, l’ombre une fois de plus se confond avec la jambe gauche et l’aide à résister à l’anéantissement. Une flèche blanche fixe la silhouette, l’épingle presque comme pour l’empêcher d’aller plus loin (dans le sens indiqué par l’autre flèche dans l’ombre) et de s’engouffrer dans l’obscurité. On note que les formes sont nettement moins défaites que dans l’étude de 1986. La jambe droite, très musclée, éclairée, concentre visiblement la résistance de tout le corps. Un portrait de 1988 montre John Edwards sereinement assis à distance de la porte, encore lesté par l’ombre de son corps et presque hors de danger.

THE TURNING OF THE LOCK

Cette porte-trappe effrayante, tentatrice peut-être, est partout. L’un des motifs les plus étranges et impressionnants que Bacon ait utilisés, celui de la clé introduite dans la serrure, également présent dans de petites peintures faites à DiÂnard par Picasso à la fin des années 20 et que Bacon aimait beaucoup (fig. 11) [25], lui est associé. Bacon avait parfaitement conscience de son origine littéraire : « Je travaille actuellement à un triptyque d’après les vers d’Eliot : »J’ai entendu la clé tourner dans la porte une fois et une fois seulement »» (citant de mémoire et en français, Bacon abrège le texte de The Waste land). Et à David Silvester (p. 150) à propos de Painting: « It very much came from that poem of Eliot’s : »I have heard the key/Turn in the door once and turn once only… » You know. It comes from The Waste Land. » A la fin de Sweeney agonistes, apparaît en effet le motif de la clé qui tourne dans la serrure[26], annonçant l’arrivée à l’aube d’un visiteur terrifiant : « the » hoo-ha » (la Mort ? le bourreau ? Il est question plus loin du « hangman », le Pendu du tarot ou l’exécuteur [27]) : « And you wait for a knock and the turning of a lock / for you’ve got the hoo-ha’s coming to you », effet renforcé par la transcription des neuf coups sur la porte : « KNOCK KNOCK KNOCK / KNOCK KNOCK KNOCK /KNOCK /KNOCK /KNOCK. ». Les cris (« hoo hoo hoo ») font écho au nom du bourreau comme dans une comptine enfantine qui s’élèverait sur un carnage.

Associé à la porte, le motif du « turning of the lock » suffit désormais à introduire dans l’œuvre de Bacon un climat d’angoisse. Bacon l’utilise en 1967 dans un triple portrait d’Isabel Rawsthorne (fig. 12) qui inscrit différents modes de représentation : l’image derrière la porte étant l’icône figée de celle qui, encore vivante, tente de la verrouiller mais trop tard comme le montre l’autre icône épinglée à l’intérieur de la pièce.

Berlin, Alte Nationalgalerie (Fig. 12)

Le peintre a eu recours au motif de la clé à plusieurs reprises après le suicide de George Dyer, notamment dans le panneau central du triptyque à sa mémoire (figure 13).

Fondation Beyeler, Beyeler Collection (Fig 13)

On y voit la porte ouverte avec la clé fatale par une figure placée dans l’ombre mais dotée du profil caractéristique de George Dyer. La cage d’escalier peu éclairée reproduit méticuleusement celle de l’Hôtel des Saints-Pères où eut lieu le drame. La pièce qui ouvre sur le palier, avec son ampoule, est en outre une quasi citation du panneau central du Triptych May-June 1973. Une fois de plus, les panneaux latéraux offrent plusieurs types de représentation : à gauche, l’agonie reconstituée. A droite, l’icône du mort, presque stabilisée malgré la duplication en miroir. La bande bordeaux, couleur de sang séché, qui court sur toute la largeur du triptyque évoque de nouveau le piège de pourpre de Clytemnestre. Comme l’a bien vu Sylvester, l’œuvre est faite des « trois images superposées qui hantaient Bacon – celle de Picasso, celle d’Eliot et l’événement lui-même »[28]. Un moment de pure terreur a ainsi été « enreÂgistré ». Tout en collant aux circonstances, Bacon a su donner un caractère grandiose à la commémoration.

On retrouve le motif du « turning of the lock » dans une peinture de 1978, d’abord intitulée « Eliot » (fig. 14). Comme dans le Triptyque à la mémoire de George Dyer, il est associé à l’image dédoublée du mort : ombre accompagnant la silhouette à la jambe tendue mais aussi buste vu de profil et emboîté dans une espèce de cage, ce qui donne l’impression que, bien que placé juste derrière le mur, le personnage est aussi radicalement hors de portée qu’Eurydice perdue une seconde fois. Une flèche attire l’attention sur Dyer et, dans son prolongement, une autre flèche désigne un journal aux caractères brouillés qui annoncent peut-être déjà – mais aussi indéchiffrables qu’un oracle antique – la nouvelle du suicide.

198 x 147.5 cm, Londres, collection privée (Fig. 14)

Jamais comme dans ces toiles, Bacon n’aura été conduit si près de la restitution « presque littérale » qu’il admirait chez Rembrandt, Vélasquez ou Van Gogh. Mais ses œuvres n’ont une telle puissance que parce qu’elles célèbrent de façon inattendue, audacieuse, intempestive, l’actualité des grands récits, réputés exténués. Habité par les poètes, par les mythes toujours vivaces, Bacon a pu se tenir comme il le disait « au bord du gouffre », parvenant à rendre à la fois le vivant défait par le temps et la mort et la résistance de la forme à cette décomposition, d’où l’importance accordée jusqu’au bout aux qualités plastiques : couleurs, dessin, composition (l’usage du triptyque à lui seul est significatif). Son œuvre moderne parce qu’intempestive, intempestive parce que moderne, est la preuve qu’un univers pictural pouvait encore au XXe siècle naître de la « coagulation » (comme il disait) d’éléments disparates mais prégnants, diachroniques et synchroniques. Les deux moitiés de l’art selon Baudelaire.

Texte de la communication au colloque de la SAIT « L’art intempestif », parue (sans illustrations) dans la revue Polysèmes en 2017.

[1] Rosenberg h., La Tradition du nouveau. Editions de Minuit, 1962. On y lit qu’à notre époque « L’échelle des valeurs picturales » cède la place à « la perspective des valeurs finales » et que « l’humanité n’était jamais allée plus loin dans la voie d’une libération de son propre passé » (p. 211)

[2] Sylvester D., Interviews with Francis Bacon, Thames & Hudson, p. 43 (reprinted, 2008).

[3] « […] ce serait une erreur de croire que le peintre travaille sur une surface blanche et vierge. La surface est déjà tout entière investie virtuellement par toutes sortes de clichés avec lesquels il faudra rompre. », Deleuze G. Logique de la sensation, éd. du Seuil, 2002, p. 19.

[4] Comme, pour Leiris, les personnages de Franz Hals par exemple « Ses personnages semblent appartenir à notre temps et non à un passé historique ; ainsi ce sont des personnages totalement présents, – qui sont là et font partie de notre présent. » écrivait-il en 1967 (Journal 1922-1989, Gallimard, 1992, p 624, je souligne).

[5] L’expression est de Char R., Fenêtres dormantes et porte sur le toit Gallimard, 1979.

[6] Journal op. cit., p.631 (14 juin 1969).

[7] Leiris m., Au verso des images, « Ce que m’ont dit les peintures de Francis Bacon », Fata Morgana, p 16.

[8] Ibid., p 24.

[9] Journal op. cit., p 750 (27 mars 1982).

[10] Ibid, p 370 (21 juin1942)

[11] « Non, non, l’œuvre d’art n’est pas destinée aux générations enfants. Elle est offerte à l’innombrable peuple des morts. Qui l’acceptent. Ou qui la refusent. » Genet J., L’Atelier d’Alberto Giacometti, Marc Barbezat, éd. de L’Arbalète, 1958-63, non paginé.

[12] Journal, p 751 (25 avril 1982).

[13] Ibid.

[14] Journal, p.732 (28 octobre 1980, je souligne).

[15] Journal, p. 657 (12 août 1972).

[16] J’ai étudié cette question dans mon livre La Figure du Monde, pour une histoire commune de la littérature et de la peinture, L’Harmattan, 2008.

[17] Pas même l’Ecole de Londres (Kitaj, Auerbach, Hockney, Freud) à laquelle il est réputé appartenir.

[18] Entretiens avec David Sylvester, op. cit., p 106.

[19] Peppiatt M., Entretiens avec Francis Bacon, 3e entretien, 1989, L’Echoppe, 1998, p. 39

[20] Sylvester D., Interviews with Francis Bacon, op. cit., p. 152. On lit aussi p. 150 : DS : « The intention, the Eliot image, that’s your private thing; FB : Absolutely; DS : It’s not visible in the work; FB : Not at all. »

[21] Dupin J. , « Notes sur les dernières peintures », Repères, cahiers d’art contemporain, n ° 39.

[22] Eliot T.-S., The complete poems & plays, Faber & Faber, 1969, p 42.

[23] Eliot retrouvait ainsi dans son poème les connotations sinistres, bien éloignées de celle – romantiques – d’un Keats, du rossignol antique, auquel est comparée Cassandre dans Agamemnon (voir aussi l’histoire de Philomèle et de Térée chez Ovide).

[24] Une autre pièce d’Eliot (The Cocktail Party) accomplit d’ailleurs le scénario de Sweeney Agonistes, une missionnaire manquant de peu de s’y faire dévorer par des cannibales.

[25] Plusieurs « Baigneuse à la cabine » sont reproduites dans Baldassari A., Bacon/Picasso, coll. La Vie des images, Flammarion, RMN, 2005, p. 145 et en particulier la figure 138.

[26] « When you’re alone in the middle of the night and / you wake in a sweat and a hell of a fright /When you’re alone in the middle of the bad and / you wake like someone hit you in the head /You’ve had a cream of a nightmare dream and / you’ve got the hoo-ha’s coming to you. /Hoo hoo hoo Hoo »

[27] Eliot s’est expliqué sur le tarot dans une note à The Waste Land. Au vers 46, il est question d’un « wicked pack of cards » dans lequel Mme Sosostris lit l’avenir (The complete poems ans plays, p. 62.)

[28] Sylvester d., Francis Bacon, Centre Pompidou, p. 27.